Evaluation des troubles du voisinage

Le Cabinet FAVRE-REGUILLON Expertises vous assiste pour toutes missions d’estimation de troubles du voisinage, en lien avec les plus récentes méthodes expertales éprouvées et tendances jurisprudentielles.

Le Cabinet FAVRE-REGUILLON Expertises vous assiste pour toutes missions d’estimation de troubles du voisinage, en lien avec les plus récentes méthodes expertales éprouvées et tendances jurisprudentielles.

Notre cabinet, auteur d’une étude de référence parue dans la revue Experts sur le sujet des troubles anormaux du voisinage, intervient sur l’ensemble du territoire national : soit lors de missions d’expertises avec déplacement si nécessaire, soit sur la base de pièces communiquées par nos donneurs d’ordres. Nos devis sont ainsi adaptés pour chacun de nos donneurs d’ordre(s), particulier, professionnel ou institutionnel.

Sommaire de la page

- a- Notion de voisinage

- b- Anormalité du trouble de voisinage

- c- Différents troubles du voisinage

- d- La valorisation des troubles du voisinage

- e- Éléments d'appréciation des troubles

- f- Valeur vénale du trouble anormal du voisinage

- g- Préjudice de jouissance (valeur locative)

Le principe posé par la Cour de cassation selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16.379) procède des dispositions de l’article 544 du Code civil qui énonce que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le trouble anormal du voisinage (TAV) est donc une notion jurisprudentielle dont la mise en cause du voisin ne relève que de son abus ou sa négligence dans l’exercice du droit de propriété.

Notion de voisinage

L’on peut distinguer le « voisin auteur » du « voisin victime ».

La notion de « voisin auteur », se décompose en d’une part, l’auteur classique ou direct immédiatement en lien avec le fonds, que ce lien soit juridique (propriétaire, copropriétaire, locataire ou usufruitier) ou factuel (occupant de l’immeuble) et d’autre part, l’auteur occasionnel qui ne dure « qu’un temps mais qui [est] particulièrement incommodant, gênant ou, plus généralement, préjudiciable ».

Vient ensuite la notion de « voisin victime », dont il suffit que son « fonds subisse un préjudice, plus particulièrement dans sa valeur, en même temps que le propriétaire dans sa jouissance ».

Anormalité du trouble de voisinage

Il revient au juge, souverain, « d’apprécier s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné » (TGI de Bobigny, 8 février 2016, n°11/08614) et ce, « en fonction de circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou la tolérance de la personne qui s’en plaint » (CA Metz, 12 janvier 2006, n°02/03068).

Le juge se base sur les éléments avancés par le demandeur à qui il incombe d’établir la situation préexistante à la nuisance et celle, nouvelle, née de l’action du voisin, objective l’approche du trouble. Le demandeur justifie l’impact pécuniaire du trouble de voisinage sur la base d’un rapport d’expertise.

Différents troubles du voisinage

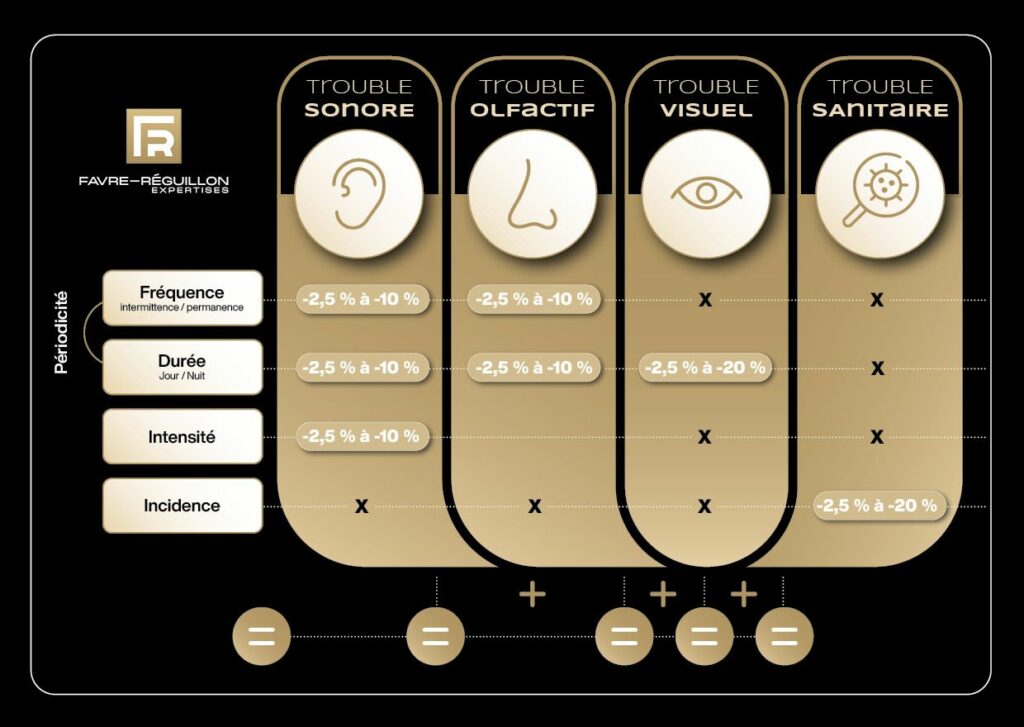

Les différents troubles peuvent se cumuler et sont classés en quatre grandes familles :

> Le trouble sonore qui renvoie à une gêne auditive, soit un bruit excessif ou l’« excès d’émergence sonore» (CA Montpellier, 22 mars 2016, n°14/03016) voire une vibration désagréable (bruit des vents dans un pylône métallique, la présence d’éoliennes, etc.).

> Le trouble olfactif, relatif à la perception d’odeurs désagréables (CA Nancy, 21 mai 2019, n°18/01266), pestilentielles, de puanteur ou d’œufs pourris (CA Versailles, 20 mai 2010, n°09/01056) avec, par exemple, la présence d’un tas de fumier à un mètre du fonds voisin (CA Metz, 17 décembre 1985, n°1763/85).

> Le trouble visuel (ou paysager) qui fait référence à une pollution visuelle, trouble du panorama, de clarté, de luminosité, de vue, d’ensoleillement, esthétique, d’un environnement ou d’une intimité, et ce, bien qu’aucune disposition légale ne garantisse au propriétaire d’un bien profitant d’une vue ou de vision lointaine sur l’horizon (CA Rennes, 19 juin 2012, n°11/02076), un droit acquis à sa permanence.

> Le trouble sanitaire et plus largement environnemental, est lui présumé découler d’une atteinte à un ensemble de conditions naturelles, physiques, sanitaires, hygiéniques ou encore biologiques.

La valorisation des troubles du voisinage

Éléments d’appréciation des troubles

Le trouble anormal du voisinage est apprécié au regard de :

> Sa périodicité, (fréquence) : intermittente (CA Toulouse, 9 mars 2020, n°17/04106) et quelquefois imprévisible versus permanente. Le préjudice sera d’autant plus grand si le trouble perdure, de jour comme de nuit (CA, 3 juin 1998, n°9700479).

> Son intensité qui caractérise particulièrement le trouble sonore mesurable en décibels pour la douleur qu’il occasionne au-delà d’un certain seuil (> 85 dB). Plus l’intensité est élevée, plus l’abattement possiblement porté à la valeur vénale l’est également.

> Son incidence, qui concerne exclusivement le trouble sanitaire et environnemental.

Valeur vénale du trouble anormal du voisinage

Dans la mesure ou il ne peut être remédié au trouble, notamment via la réalisation de travaux (CA Toulouse, 9 décembre 2013, n°12/04494), il est quantifié en un ou plusieurs abattements traduisant l’impact pécuniaire sur la valeur vénale de l’immeuble exprimé en pourcentages.

La démarche expertale impose de comparer les valeurs vénales avec et sans l’existence du trouble (CA Douai, 25 mai 2010, n°09/04315) et ce, sur la base d’une « étude approfondie du marché local, en tenant compte des caractéristiques de l’immeuble et de son environnement » (CA Caen, 27 octobre 2009, n°05/02891).

Préjudice de jouissance (valeur locative)

Il peut être associé au préjudice principal la réparation pécuniaire du trouble de jouissance, limitant l’usus du propriétaire voisin et l’ayant possiblement obligé à se reloger temporairement (CA Rennes, 17 février 1998, n°9507746).

19 avenue Cabias

69004 Lyon (F)

10 rue de la Tour

74000 Annecy (F)

1 pl. de la Libération

73000 Chambéry (F)